「両想いビジネス」の核心|ダニエル・キムの成功循環モデルが示す“関係の質”を高める経営

「売上を上げたい」「社員を動かしたい」「お客様を増やしたい」──経営者として日々努力を重ねる中で、私たちはつい“結果を出すこと”ばかりに意識を向けてしまいがちです。

しかし、成果を追い求めるほどに人間関係がギクシャクし、組織の空気が重くなる。そんな経験はありませんか?

ダニエル・キム氏が提唱した「成功循環モデル」は、こうした経営の行き詰まりを解き明かす鍵となる考え方です。

このモデルを理解すると、成果の源泉は“関係の質”にあることがわかります。

そして、その関係の起点にあるのが「両想いビジネス」という発想なのです。

なぜ「関係の質」が成果を左右するのか

成果ばかりを追い続ける経営の落とし穴

「売上を上げたい」「数字を達成したい」と思うこと自体は悪くありません。

しかし、成果ばかりを追う経営では、次第に社内の空気がピリピリし始めます。

上司は部下を数字で評価し、社員は互いに比較され、顧客は“数字の対象”として扱われるようになる。

やがてそこには、信頼よりも「成果を出さなければ」という恐れの文化が根付いてしまいます。

恐れが生まれれば、挑戦は減り、発言は減り、創造的なアイデアは出てきません。

つまり、結果を出そうとするほど結果が出なくなるという、皮肉な悪循環が起こるのです。

成果の前にある“関係の質”という土台

結果の質は、関係の質に左右されます。

良好な関係性の中では、意見が自由に交わされ、信頼が生まれ、行動が前向きになります。

その結果として、自然に成果が上がっていく。

一方で、関係が悪化していると、どれだけ立派な戦略を立てても機能しません。

つまり、成果を求めるなら、まず関係の質を整えることが最優先なのです。

経営とは「関係をデザインする仕事」である

経営者の仕事は、売上や数字の管理ではなく、関係性をデザインすることです。

どんなビジョンを掲げても、そこに信頼と共感がなければ人は動きません。

経営とは、仕組みを整えるだけでなく、人と人のつながりを整えるアートでもあるのです。

ダニエル・キムの「成功循環モデル」とは

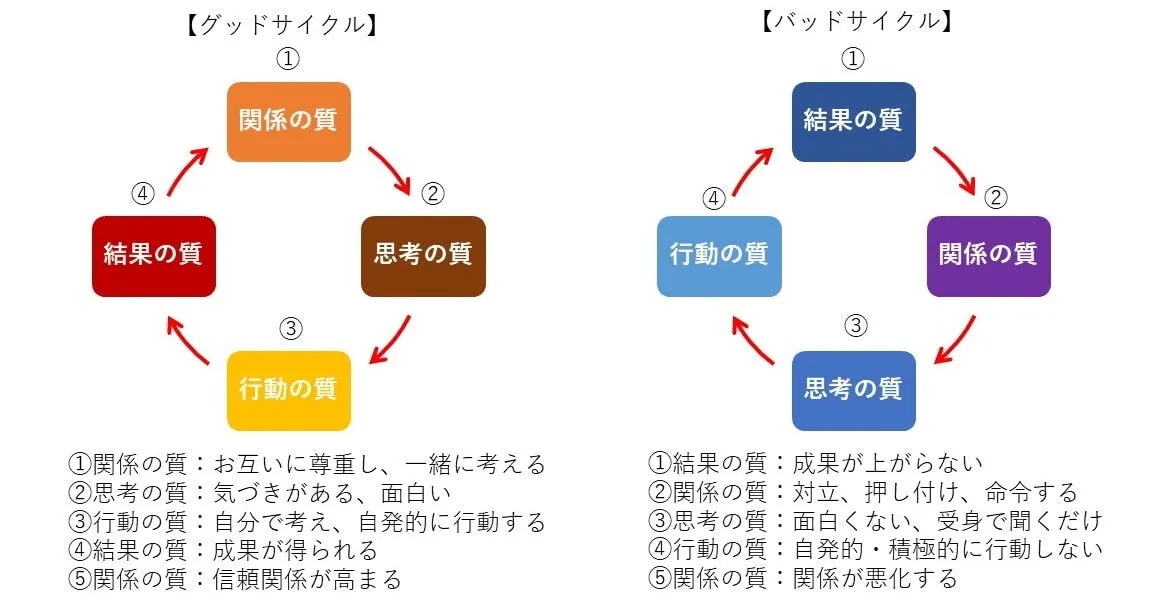

成果は「4つの循環」から生まれる

成功循環モデルでは、成果は次の4つの要素が循環することで生まれるとされています。

- ① 関係の質

- ② 思考の質

- ③ 行動の質

- ④ 結果の質

そして、この循環は「関係の質」から始まることが何より重要です。

関係が良好であれば、思考は前向きになり、行動がスムーズになり、結果として成果が出ます。

反対に、関係が悪いと、思考は防御的になり、行動が遅れ、結果も悪化する。

このモデルは、ビジネスだけでなく、家庭や友人関係などあらゆる人間関係に当てはまります。

多くの組織が失敗する“逆回しの成功循環”

多くの企業や経営者がやってしまうのが、「結果の質」から始めようとする逆回しの循環です。

「もっと売上を上げよう」「もっと効率化しよう」と結果を先に追いかける。

その結果、関係の質はどんどん低下していきます。

成果が出ないから叱責する、プレッシャーをかける、監視を強める──。

そのたびに信頼が失われ、チームは委縮していく。

悪循環に陥った経営を立て直すには、“結果”ではなく“関係”から整えることが不可欠なのです。

経営者が変われば、関係が変わる

チームや組織の関係性を変える最初の一歩は、経営者自身の変化です。

リーダーの在り方は、チーム全体の雰囲気を決定づけます。

経営者が落ち着きと信頼を持って関われば、自然と関係の質は上がる。

経営者が焦っているときほど、社員もお客様も不安を感じます。

つまり、「関係の質」のスタート地点は、いつもリーダー自身の心の状態なのです。

「両想いビジネス」は成功循環モデルの“実践形”である

関係の質を高めることが「両想い」を生む

「両想いビジネス」とは、経営者・お客様・社員・取引先・社会の五者が同時に幸せを感じられる経営のあり方です。

その土台にあるのが、まさに成功循環モデルが説く「関係の質」です。

ビジネスの現場でも、信頼関係が整えば、成果は自然についてくるという法則が働きます。

お客様をコントロールしようとするのではなく、誠実に関わる。

社員を動かそうとするのではなく、信頼して任せる。

そうした関係性の在り方が、結果として“両想い”を生むのです。

「両想いビジネス」が生み出す好循環の仕組み

経営者が信頼をベースに関わると、その姿勢は周囲に伝わります。

社員は安心し、顧客は共感し、結果として売上やリピートが増える。

まさに「関係の質 → 結果の質」という成功循環の流れが実現します。

これは単なる理念論ではありません。

実際に「休む経営」や「両想いビジネス」を実践した経営者たちは、

働く時間を減らしながら業績を上げ、家族との関係まで好転させています。

彼らが変えたのは戦略ではなく、“関係のつくり方”だったのです。

休むことは、関係を深めるための“余白”

経営者が休むことは、単なるリフレッシュではありません。

立ち止まり、自分と対話する時間を持つことで、周囲との関係の見え方が変わります。

休むことによって心に余白が生まれ、相手を思いやる視点が育つ。

結果として、信頼・感謝・安心といったポジティブな関係性が広がっていくのです。

両想いの起点は「自分自身との関係」である

自分と向き合えない人は、他者とも向き合えない

ダニエル・キムのモデルは、人との関係を重視する理論ですが、

その基盤には「自分との関係」があります。

自分を理解し、受け入れ、信頼できていない人は、他者との関係も不安定になりやすいのです。

「自分はまだ足りない」「もっと頑張らなければ」と自分を責め続けると、

その緊張感が社員やお客様との関係にも伝わってしまいます。

経営者自身が安心していることが、関係の質を高める第一条件なのです。

自分との関係が整うと、他者との関係も整う

自分を尊重できる人は、相手のことも尊重できます。

自分を信頼している人は、他人のことも信頼できます。

つまり、他者との関係の質は、自分との関係の質を映す鏡なのです。

経営者が自分を責める代わりに、自分を励ますことができるようになると、

自然と社員やお客様にも温かく接することができます。

その優しさが信頼を生み、信頼が成果を引き寄せる。

両想いビジネスとは、まさにそうした循環の上に成り立つ経営です。

両想いビジネスは“内なる経営”から始まる

両想いビジネスの起点は、戦略でもテクニックでもなく、「自分との関係を整えること」にあります。

それが整えば、他者との関係も自然と調和し、成果の循環が回り始める。

自分を愛し、受け入れる経営者こそが、周囲に“両想い”の文化を広げていけるのです。

まとめ|“自分との関係”を整えることが両想い経営の第一歩

ダニエル・キムの成功循環モデルが示すように、

成果を上げたいなら、まず「関係の質」を整えることが不可欠です。

その出発点は、経営者自身が自分との関係を大切にすること。

自分を理解し、信頼できる人が、他者との信頼関係を築けます。

両想いビジネスは、こうした“関係性の経営”を実践するための次世代モデルです。

お客様とも社員とも、そして自分自身とも、良好な関係を築くことで、

結果として業績も幸せも循環していきます。

次の記事では、「自分自身と両想いになる3つのメリット」を詳しく解説します。

経営者が自分を大切にすることで、どんな変化が起こるのかを一緒に見ていきましょう。